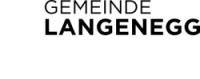

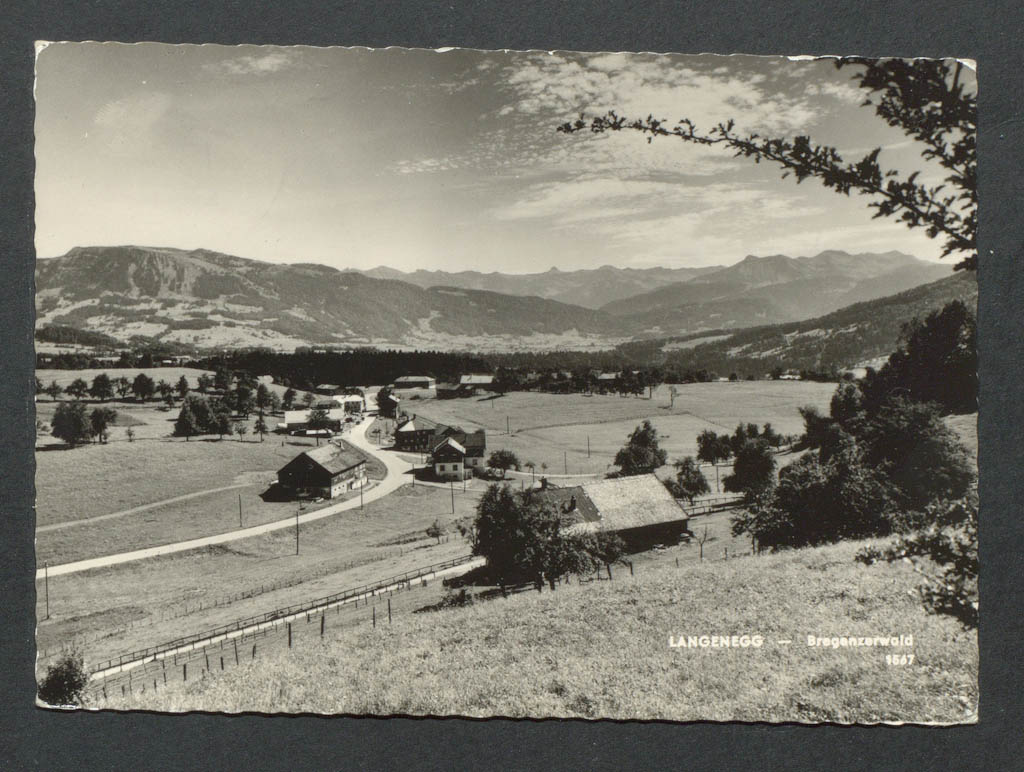

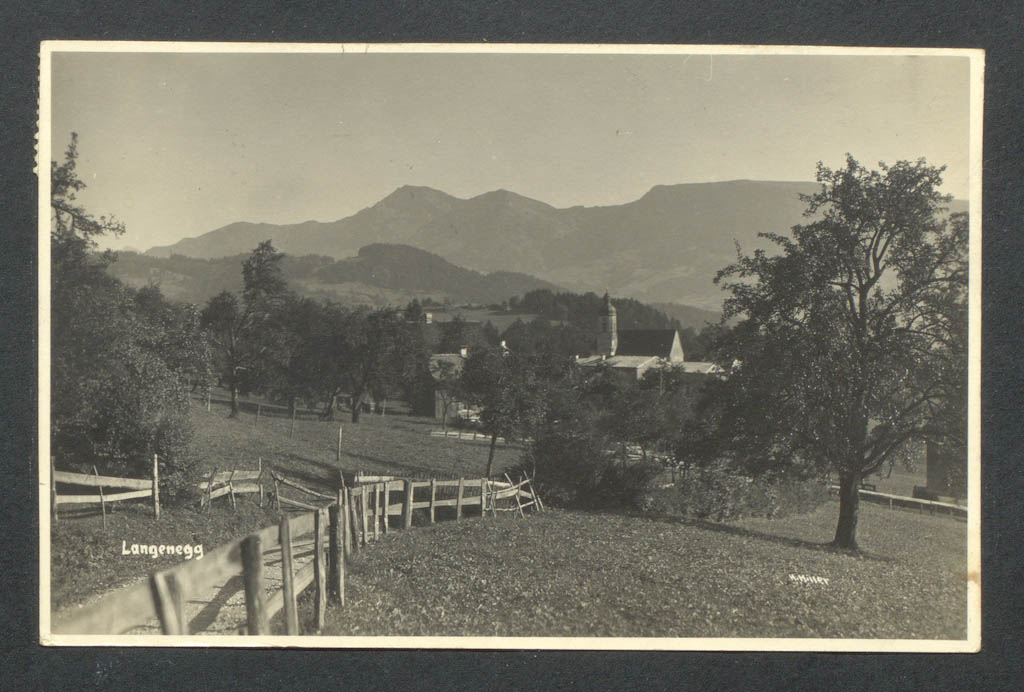

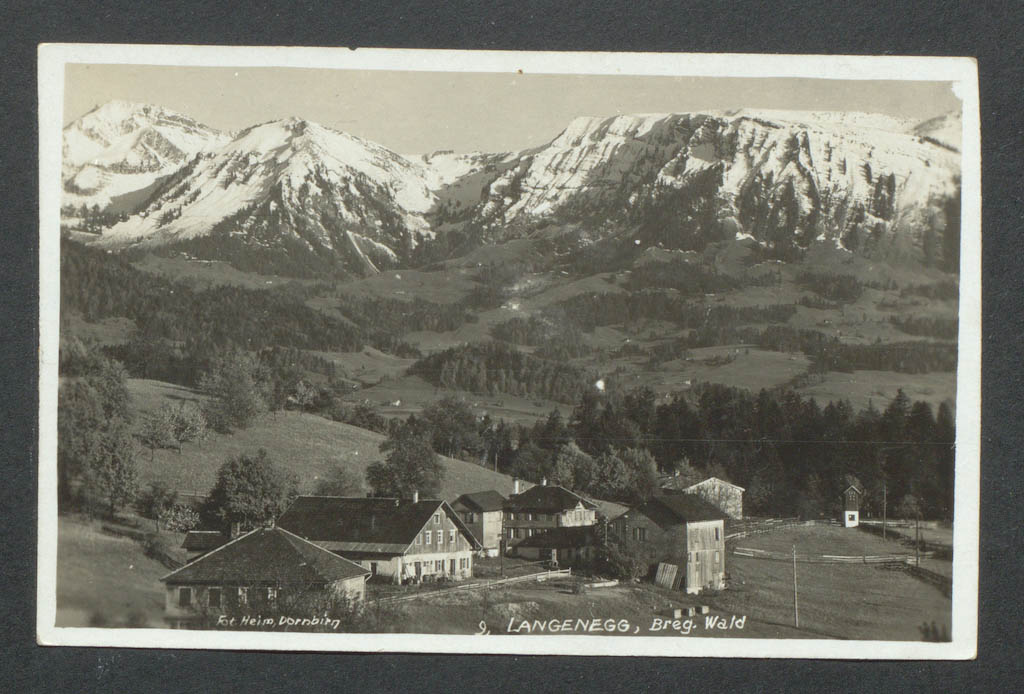

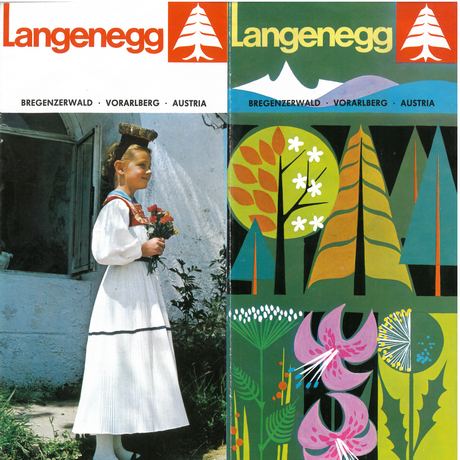

Langenegg – unser Dorfbild

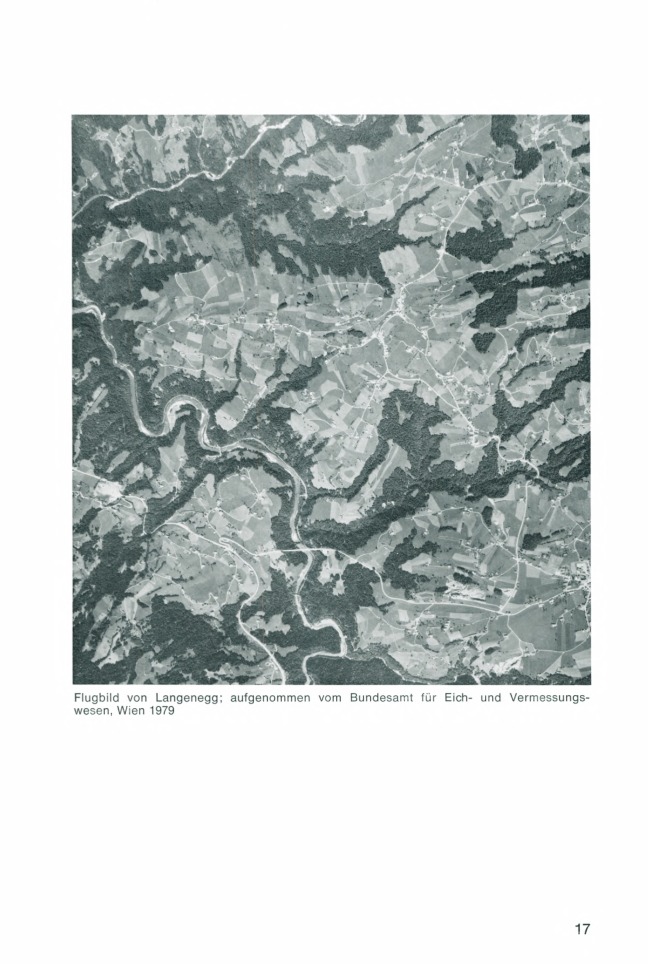

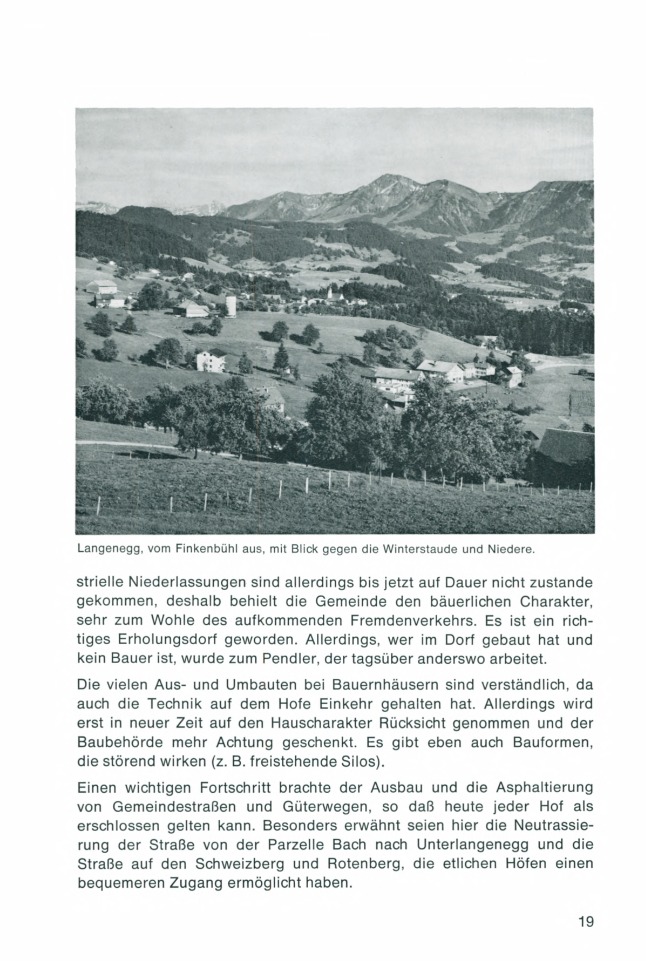

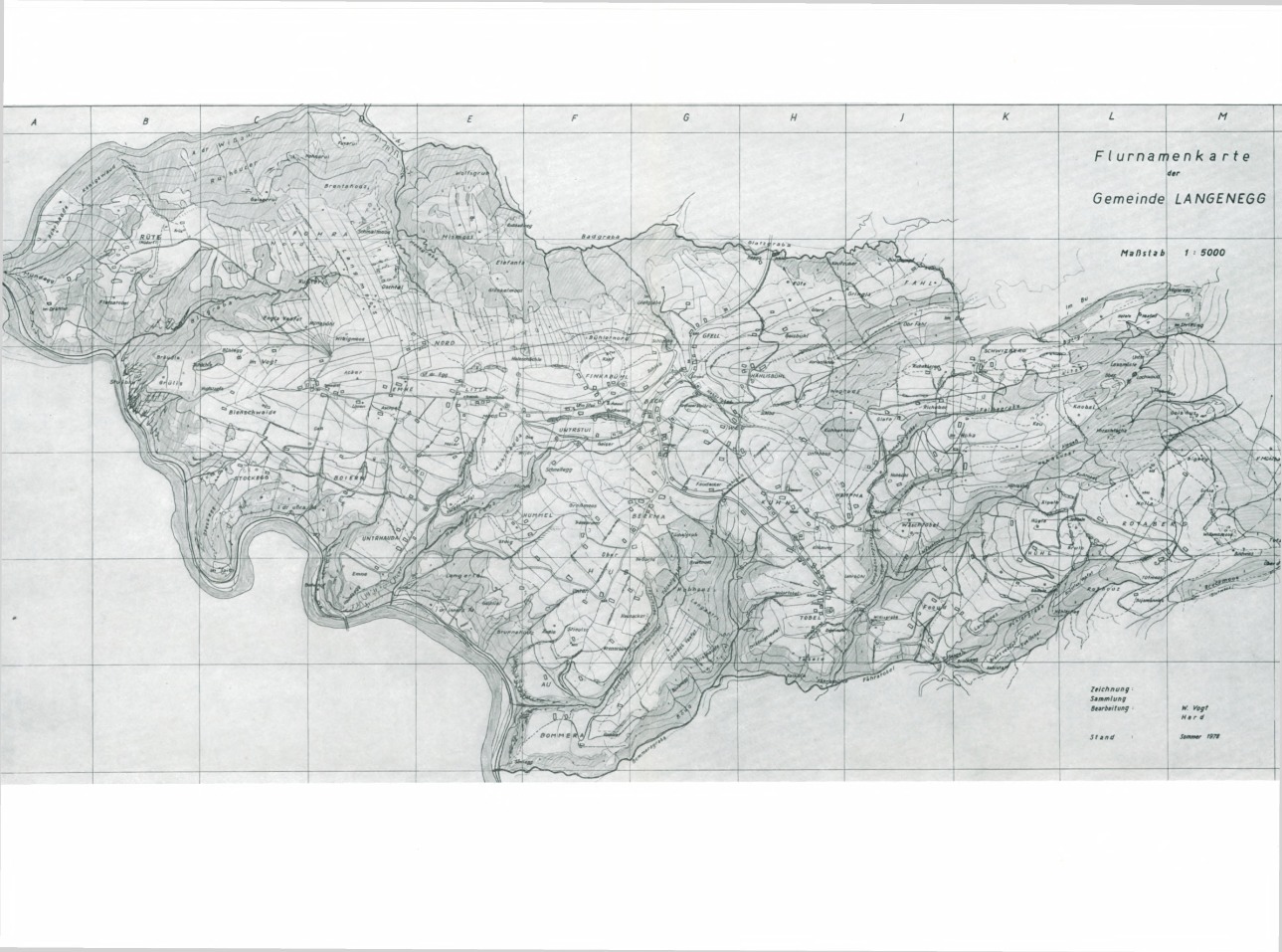

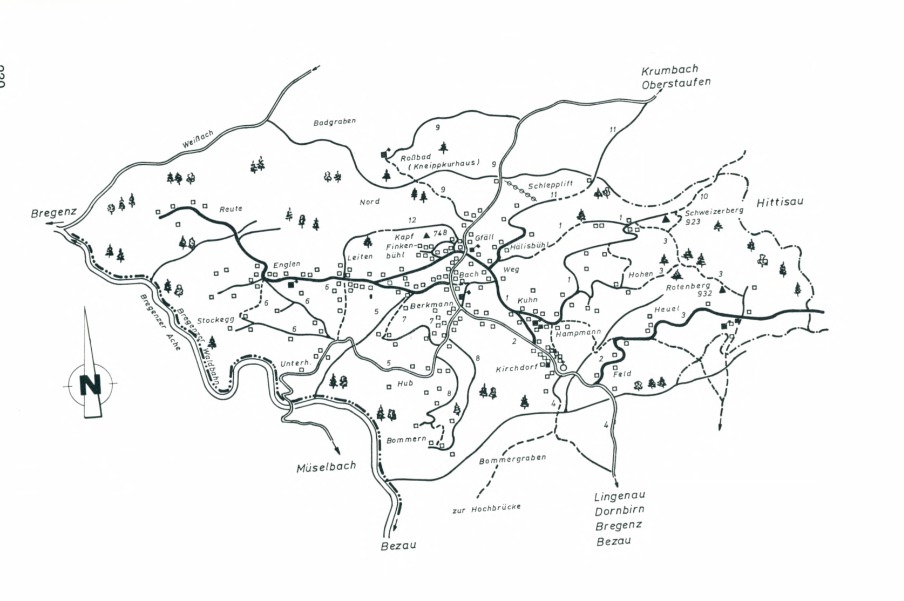

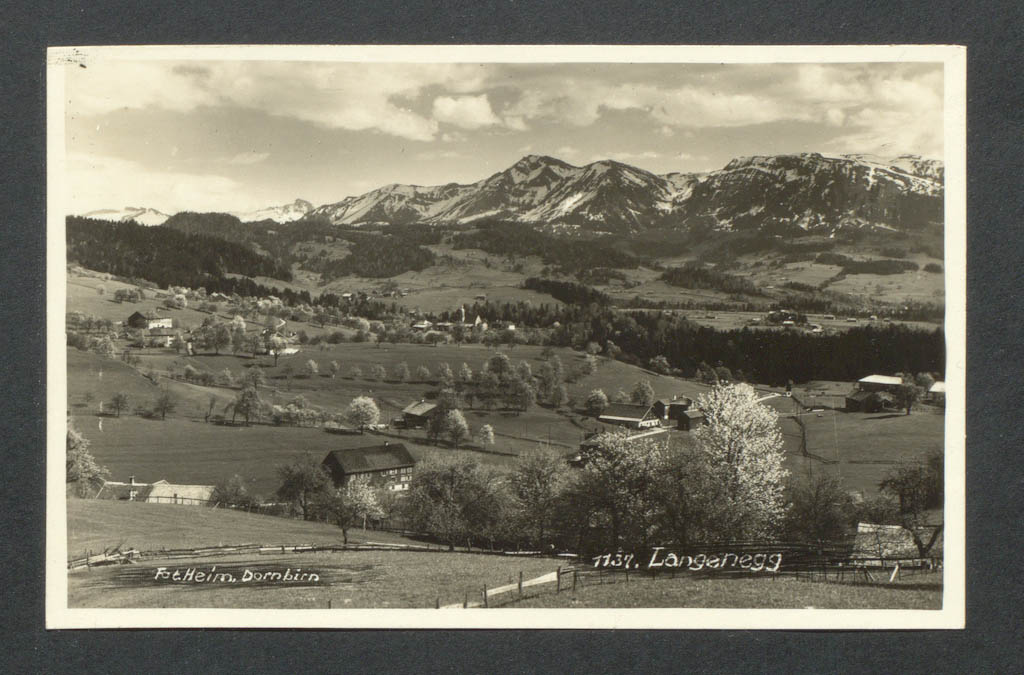

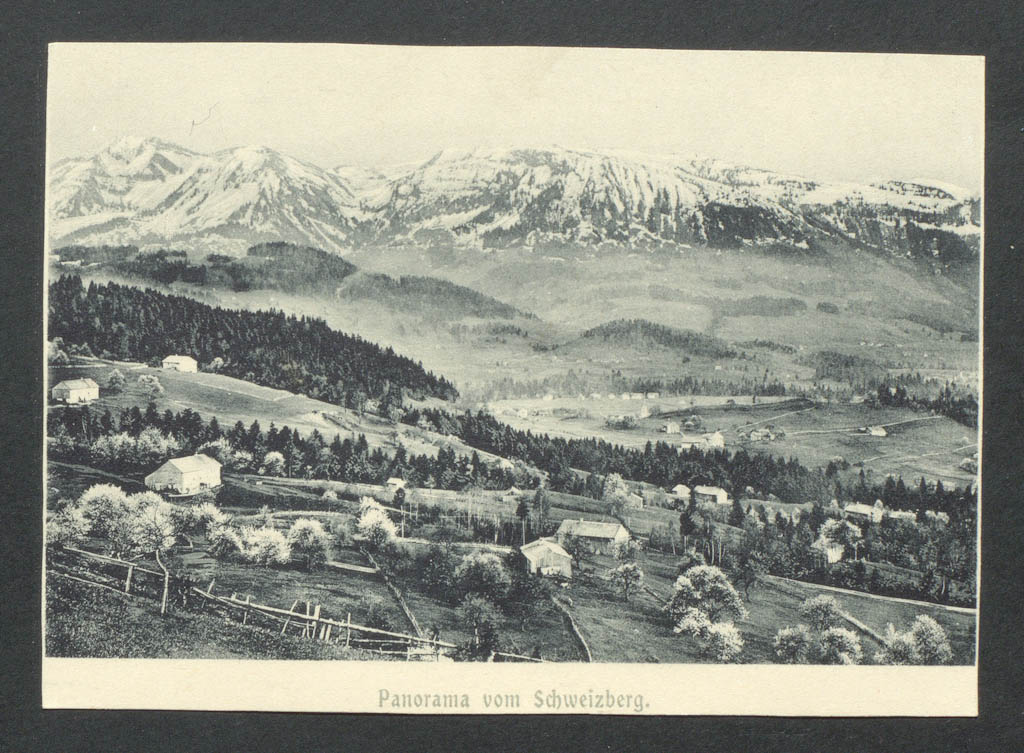

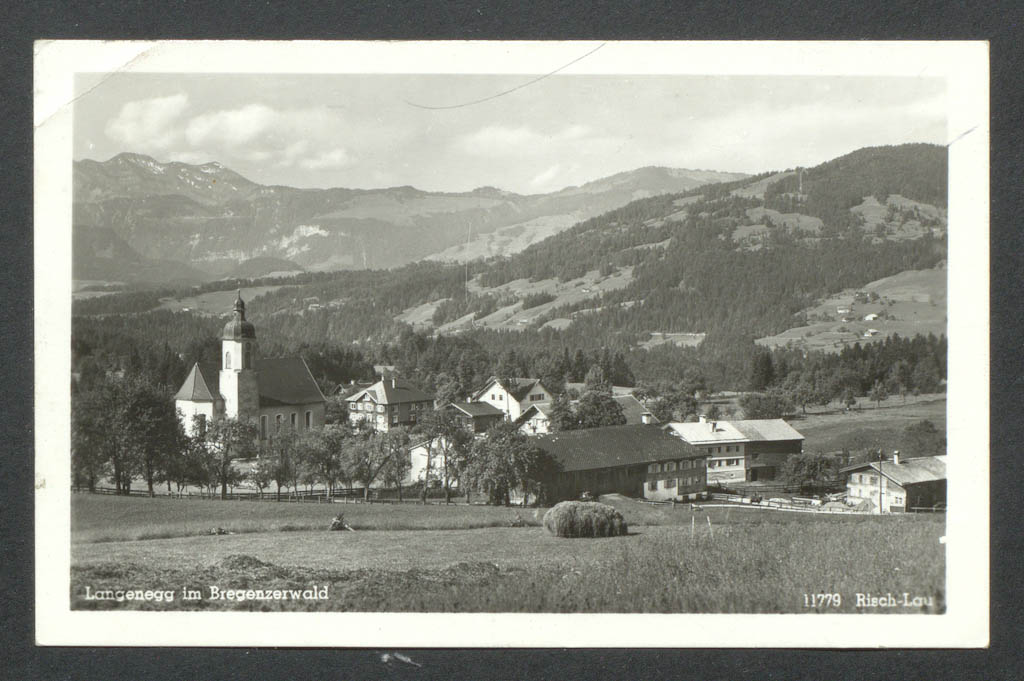

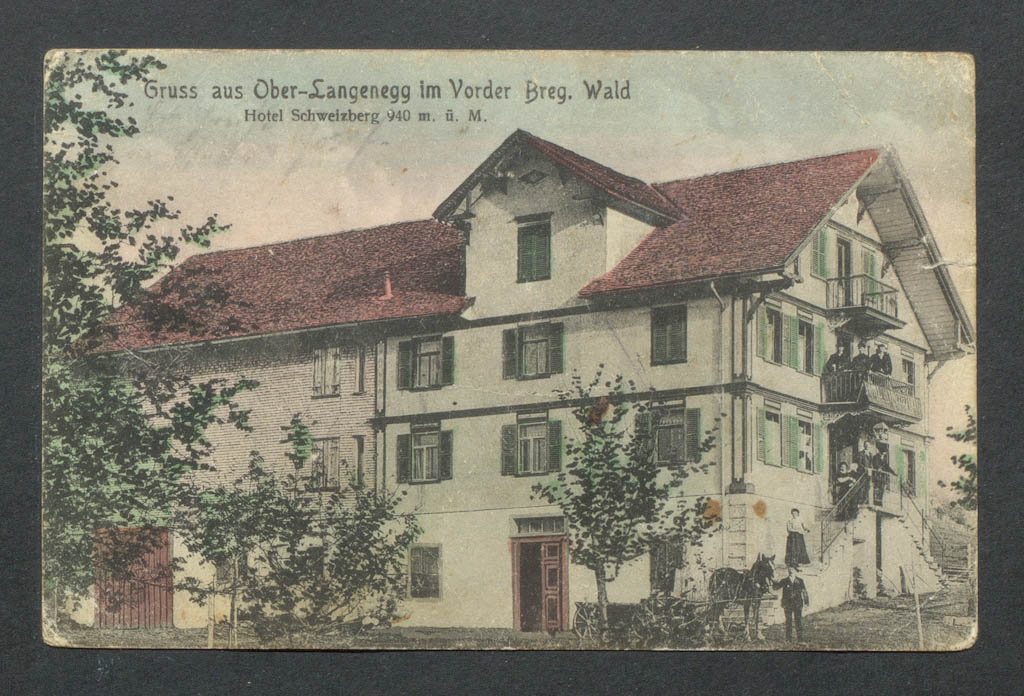

Die Siedlung von Langenegg liegt auf der Südseite einer abwechslungsreichen Hügelwelt, auf der etliche kleine Parzellen entstanden sind. Charakteristisch sind auch Einödhöfe dazwischen, die bei der Neuaufteilung des Parzellenbodens im 18. Jahrhundert gebaut wurden. Da Langenegg erst innerhalb der letzten 50 Jahre zu einer einzigen Gemeinde zusammengewachsen ist, gab es ursprünglich kaum einen Dorfmittelpunkt, der alle wichtigen kommunalen Einrichtungen enthalten hätte.

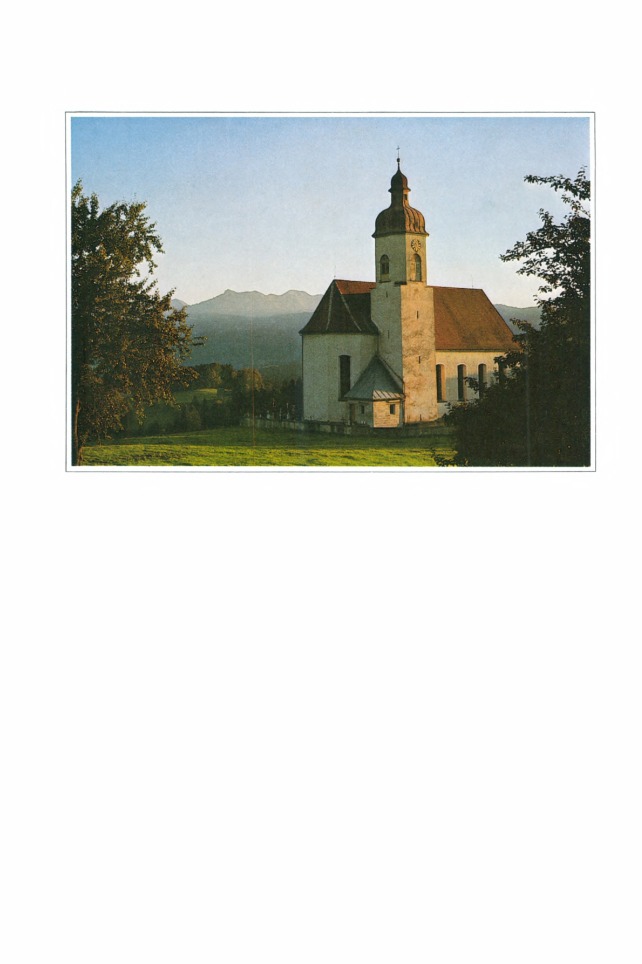

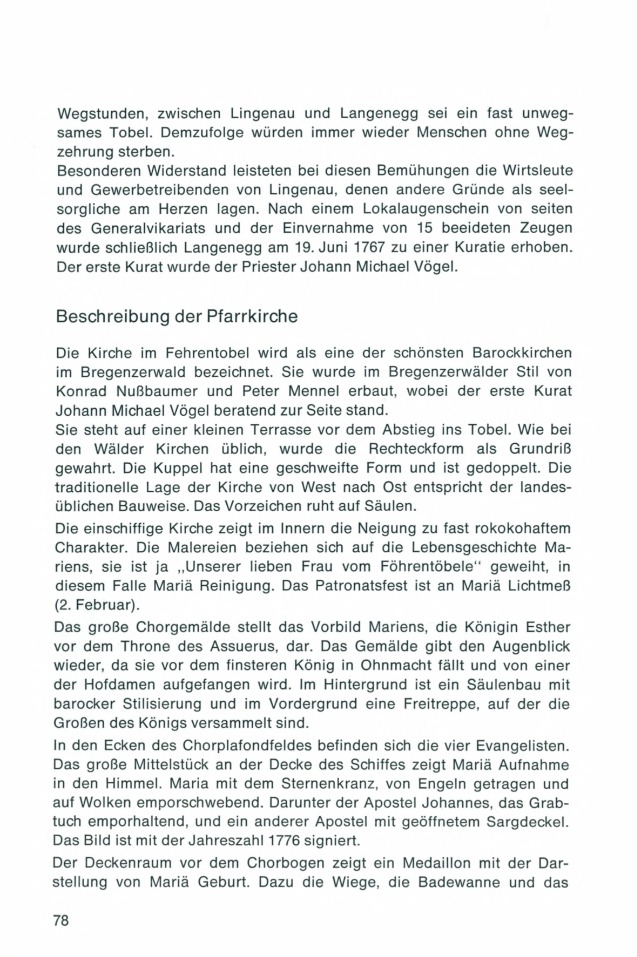

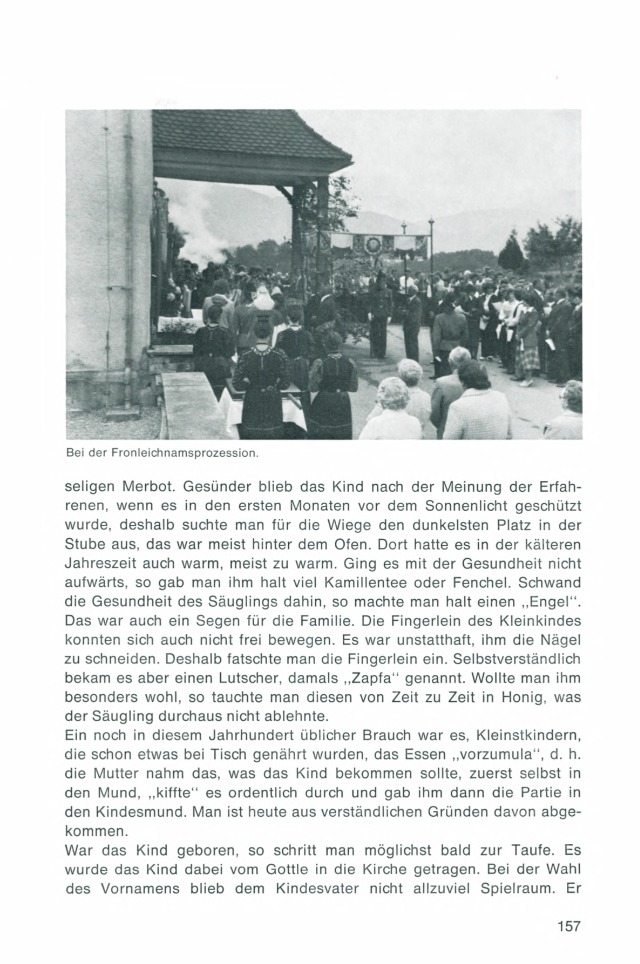

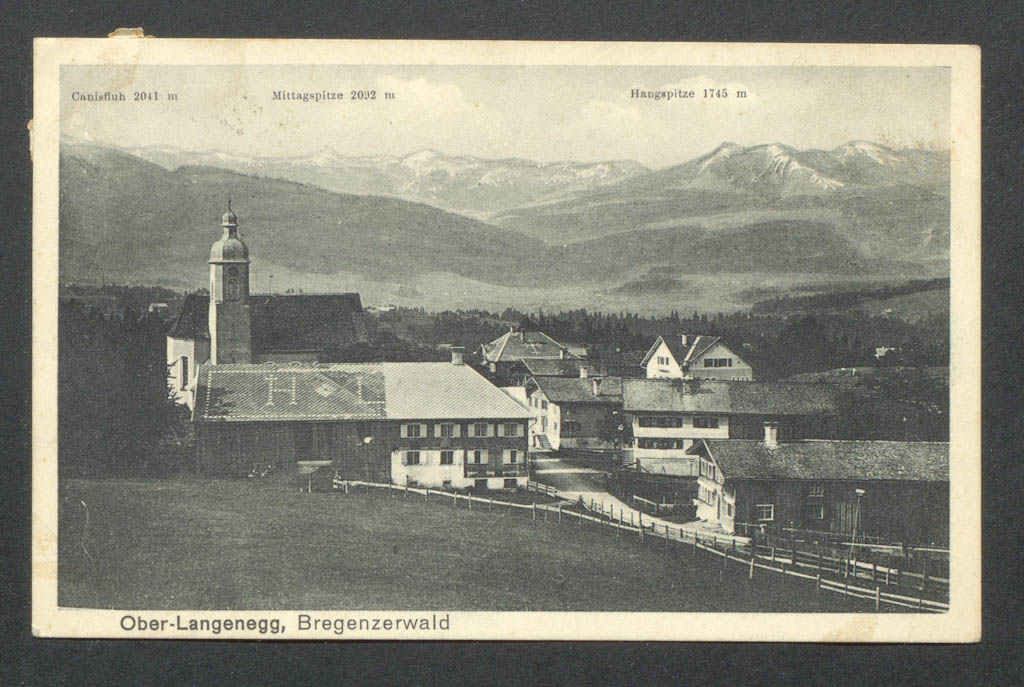

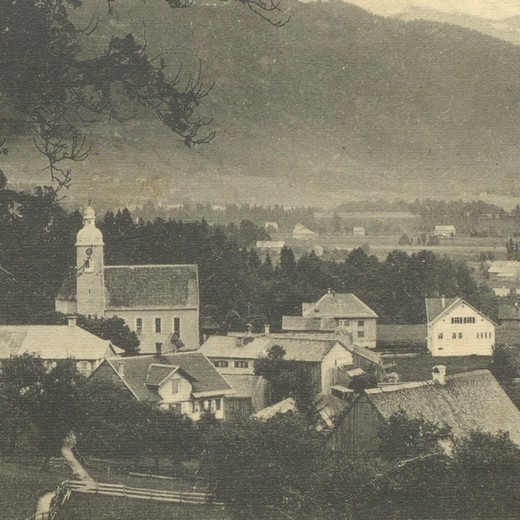

Als aber im 18. Jahrhundert am Fehrentobel die neuerbaute Kirche seelsorglich Aufgaben für die Gemeinde Ober- und Unterlangenegg übernahm, war doch so etwas wie ein Dorfzentrum geschaffen, allerdings am südlichen Ende der beiden Dörfer, und von den abgelegenen Siedlungen Unterlangeneggs gut eine Gehstunde entfernt. In jüngster Zeit hat die Parzelle Bach die Funktion eines Dorfmittelpunktes übernommen.

Sie liegt an der Grenze von beiden Altgemeinden, ungefähr im zentralen Bereich der Gesamtgemeinde Langenegg. Dieser Mittelpunkt kam zustande durch die Gründung der Sennerei, der Post, des Gemeindeamtes, der Raiffeisenkasse, des Gasthauses und eines Lebensmittelgeschäftes, auch ein gemeinsames Schulgebäude kam dazu. Das umliegende Gelände wurde im Flächenwidmungsplan weitgehend für Siedlungen freigegeben. Somit hat Langenegg in Zukunft zwei Mittelpunkte für alle Angelegenheiten der Gemeinde und des wirtschaftlichen Lebens.

Persönliche Worte: Was trägt Langenegg seit 100 Jahren?

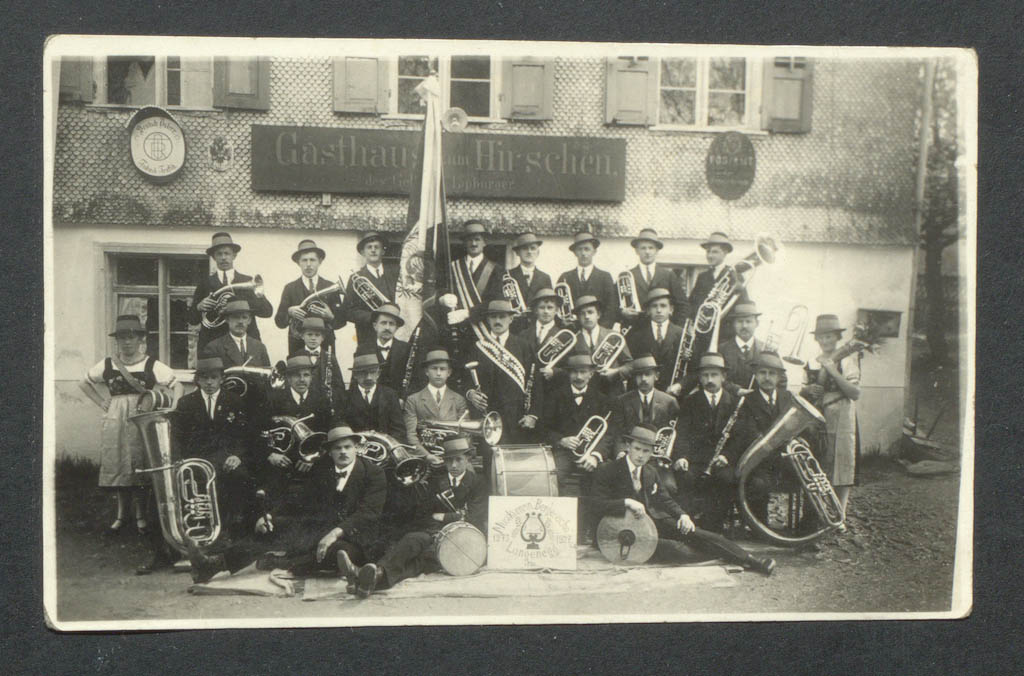

Gestaltungswille braucht vor allem eines: interessierte und aktive Bürger:innen.

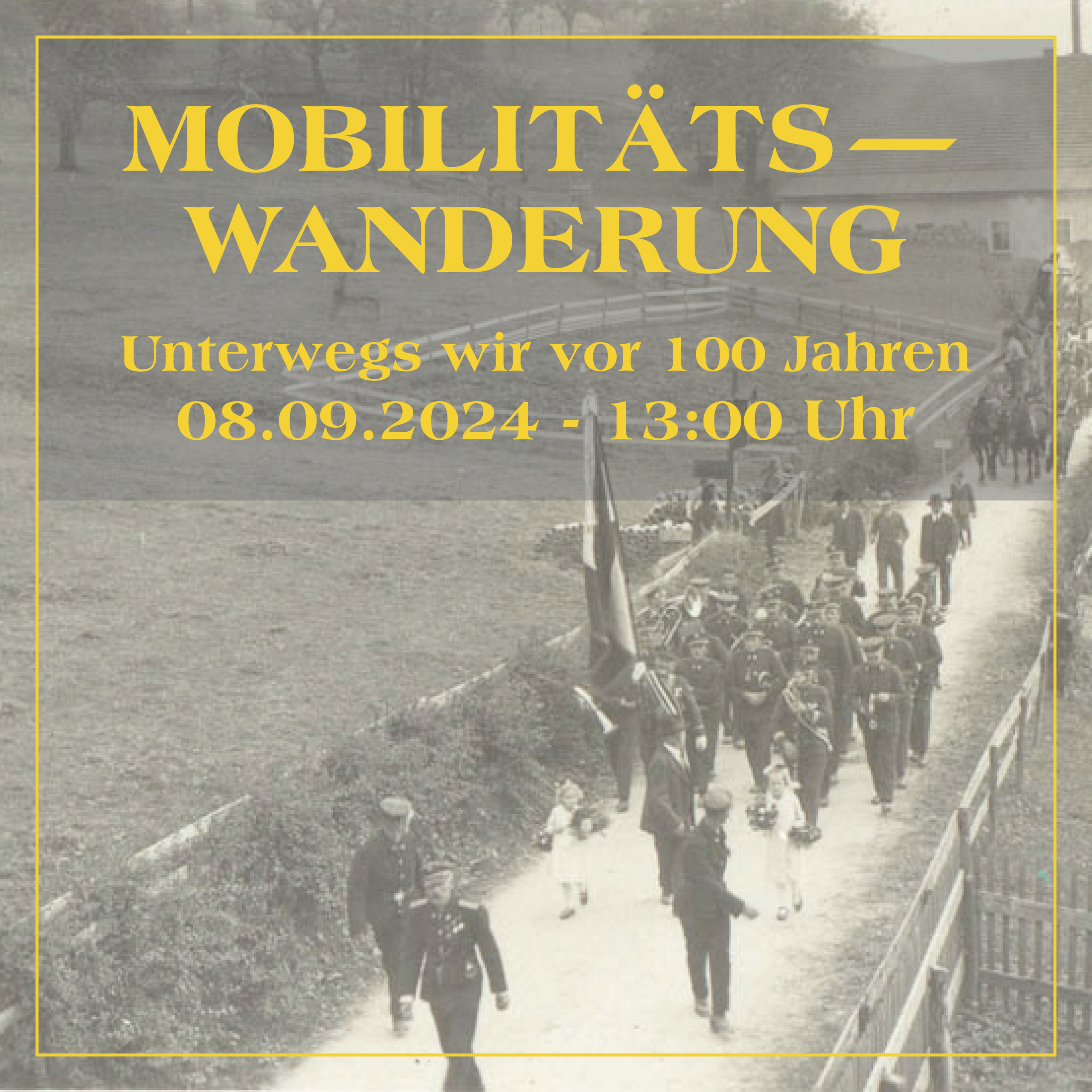

Unsere Dorfgeschichte: Die wirtschaftliche Entwicklung

Neben Freiheit war die Nachkriegszeit in ganz Österreich von der Industrialisierung geprägt.

Persönliche Worte: Was trägt Langenegg seit 100 Jahren?

Kooperationsfähigkeit: eine Eigenschaft, die in Langenegg seit jeher sehr ausgeprägt ist.