Pfarrkirche Langenegg

Die Langenegger Kirche zählt zu den schönsten Barockkirchen des Bregenzerwaldes. Architektonisch ist sie ein rechteckiger Saalbau mit einem mehreckigen Chorabschluss, durch den viel Licht in den Altarraum kommt. Die Kirche hat eine Flachdecke mit Stichkappen zu den großen Fenstern.

Geschichtliches

Urkundlich wird Langenegg erstmals im Jahre 1249 als „Langunegge“ genannt. Oberlangenegg gehörte zur Pfarre Lingenau, Unterlangenegg zur Pfarre Egg. Erst 1537 kam Unterlangenegg auch zur Pfarre Lingenau.

Orgel

1838 wurde die erste Orgel mit einem mechanischen Gebläse von Remigius Haaser (Immenstadt) gebaut. 2007/08 wurde neben einer aufwändigen Innenrenovierung auch eine neue Orgel mit 19 Registern von der Firma Pflüger (Feldkirch) eingebaut. Die alten Prospektpfeifen wurden restauriert …

Friedhof – Ort der Erinnerung

2011 verwirklichten Zeitzeugen, das Kulturforum Bregenzerwald und Verantwortliche der Gemeinde gemeinsam mit dem Künstler Albrecht Zauner eine Neugestaltung des Kriegerdenkmals, das mit der Erweiterung durch die Namen der Opfer der Euthansie zu einem Ort des Erinnerns wurde.

Totenkapelle

Die Totenkapelle wurde 1992 nach den Plänen des Langenegger Architekten Josef Fink erbaut und von Manfred Egender künstlerisch gestaltet. Mit der tiefgründigen Kirchenfarbe violett und bekannten Zeichen wie dem Kreuz oder der Schlange schaffte der Künstler einen stimmigen und anregenden spirituellen Raum.

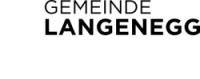

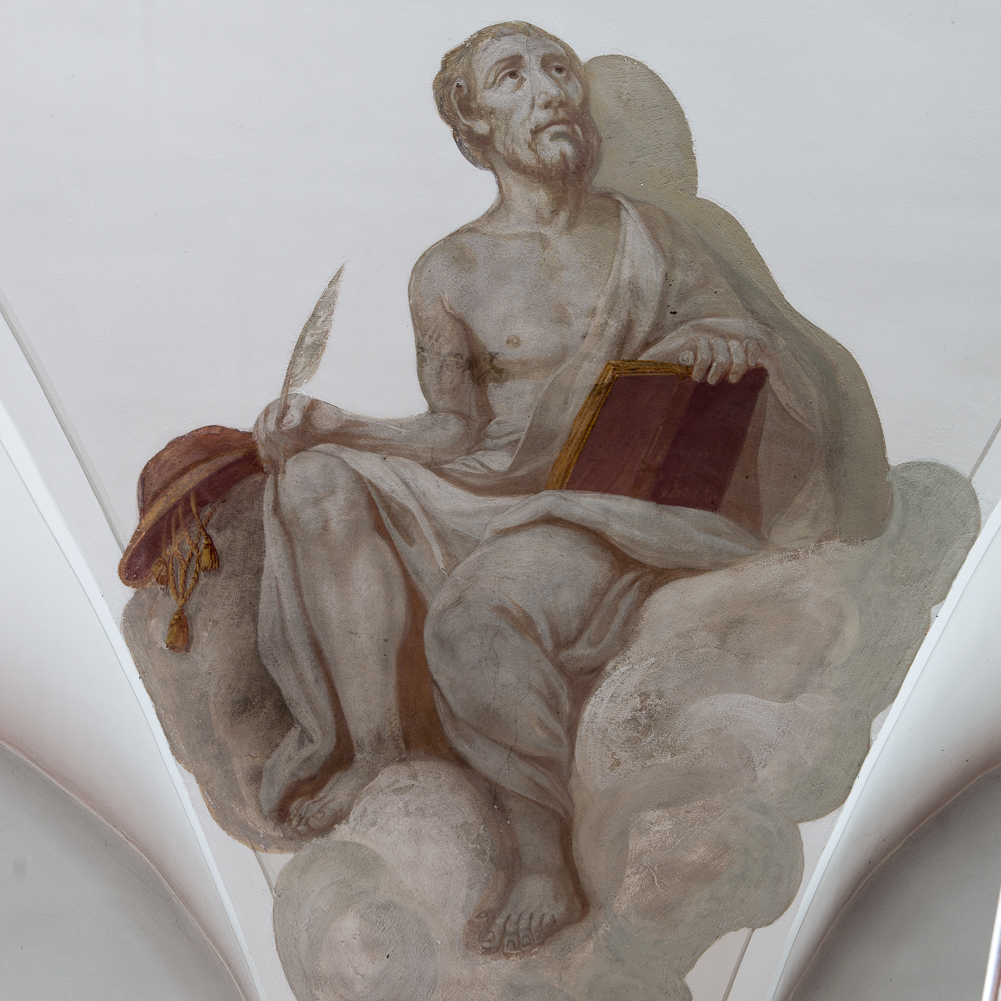

Besonderheiten in der Pfarrkirche

Der Kirchenführer, der anlässlich der 200-Jahr-Feier der Pfarre Langenegg erstellt wurde, gibt einen Überblick über die vielen Besonderheiten, die in der Pfarrkirche Langenegg zu finden sind. Neben der Beschreibung der Statuen und Fresken gibt es auch Infos zu den Altären.

Kirchenfolder: » Kurzführung Pfarrkirche Langenegg

Jubiläumsprogramm 2021

17. März I 19:30 Uhr

Festabend „200 Jahre Pfarre Langenegg“

mit Petra Raid und Markus Hofer in der Pfarrkirche Langenegg

13. Mai

Eröffnung des Laudatio-Weges

– ein Rundweg, der alle Langenegger Kapellen mit der Pfarrkirche verbindet

03. Juni I 10:00 Uhr

Fronleichnamsliturgie

Messfeier findet bei guter Witterung hinter dem Pfarrhaus statt

05. Juni I 19:30 Uhr

Sonntagsvorabend-Gottesdienst

mit musikalischer Gestaltung durch die KISI – God`s singing kids

24. September I 19:15 Uhr

Lobpreis und Vortrag: „Das Besondere an Jesus Christus in Wort und Tat“

Die „Worship Band“, geleitet von Manfred Wohlgenannt, stimmt auf den interessanten Vortrag ein, den Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, ab 20:00 Uhr vortragen wird.

23. Oktober I 18:00 Uhr

Familienmusical „Die Prophetin Hanna“

von den KISI Vorarlberg

12. November I 20:00 Uhr

Filmabend

mit dem Film „Gott ist nicht tot“

Der Besuch des Bischofs wird bis auf weiteres verschoben.

12. Dezember I 17:00 Uhr – ABGESAGT

Orgelkonzert

in der Pfarrkirche mit Melchior Schwärzler und dem Chor „Pro Musica“

Gottesdienstordnung

Hier die aktuellen Gottesdienstordnungen des Pfarrverbandes Krumbach – Langenegg – Lingenau.

Kontakt Pfarrbüro Langenegg

Kirchdorf 1

6941 Langenegg

Öffnungszeiten im Pfarrbüro:

| Montag | 17:30 bis 18:30 Uhr | Silvia Schwärzler |

| Freitag | 10:00 bis 11:00 Uhr | Silvia Schwärzler |

| Telefon: | 05513 – 300 20 | |

| Web: | www.pfarre-langenegg.at | |

| E-Mail: | Pfarrer Josef Walter | josef-walter@gmx.net |

| Silvia Schwärzler | pfarre-langenegg@a1.net |